肾阴是中医学的基本理论阴阳学说对肾脏有主水、藏精生理功能的概括性学术性专有术语。肾阴是与肾阳相对立矛盾中的一对统一体,阴生阳长,互相作用,互相依赖。如果说人体肾阳似宇宙中的太阳,温煦万物,那么,肾阴就似大地包括水液,生长万物。中医学把肾阴又称元阴、真阴、真水、肾水。是与肾阳相对而言。肾阴指本脏的阴液(包括肾脏所藏的精),是肾阳功能活动的物质基础。肾阴不足,肾阳就会亢奋,甚则相火妄动。中医“孤阴不生,独阳不长”的论断,形象地说明了阴阳互补的密切关系。

肾阴的生理作用是促进机体的滋润、宁静、成形和制约阳热等功能。肾阴通过三焦到达全身,促进津液的分泌和血液的生成,津与血有滋润和濡养作用。津液和血是在肾阴的促进下产生的,即阴盛则津血充足,阴亏则津枯血少,津与血的生成离不开阴气,故阴与津血互称,而名“阴津”、“阴血”。同时也将阴气和滋润、濡养联系起来,如何梦瑶在《医编.气》中说:“阴气者,润泽之气也。”肾阴能抑制化气,而促进成形;减慢气化,使产热减少,令人体得以清凉,并使人体内的各种运动均缓慢,令心神也趋于宁肾阴到达全身的脏腑、经络、形体、官窍,则变为脏腑、经络、形体和官窍之阴,即物质基础。

所以,肾阴盛,则全身之阴昌旺;肾阴衰,则全身之阴皆衰;肾阴亡,则全身之阴皆亡,人亦死矣。所以肾阴对人的生命至关重要。元代朱丹溪在《格致余论·相火论》中特别强调:相火二煎熬真阴,阴虚则病,阴绝则死。”若肾阴不足,则津液分泌减少,而见干燥;失于宁静,则心烦意乱,血行加快;阴不制阳,阳偏亢则新陈代谢相对亢盛,产热增加,因而出现热象;由于代谢偏亢,气的消耗增多,为补充气的不足,导致有形质的形体转化为无形之气,于是化气增强,出现潮热、五心烦热、心烦不安、口干咽燥、脉细数、舌干红等一般阴虚内热的症状,还会出现腰酸、腿软、阳事易兴和遗精等肾阴虚所特有的表现。

所以,肾阴盛,则全身之阴昌旺;肾阴衰,则全身之阴皆衰;肾阴亡,则全身之阴皆亡,人亦死矣。所以肾阴对人的生命至关重要。元代朱丹溪在《格致余论·相火论》中特别强调:相火二煎熬真阴,阴虚则病,阴绝则死。”若肾阴不足,则津液分泌减少,而见干燥;失于宁静,则心烦意乱,血行加快;阴不制阳,阳偏亢则新陈代谢相对亢盛,产热增加,因而出现热象;由于代谢偏亢,气的消耗增多,为补充气的不足,导致有形质的形体转化为无形之气,于是化气增强,出现潮热、五心烦热、心烦不安、口干咽燥、脉细数、舌干红等一般阴虚内热的症状,还会出现腰酸、腿软、阳事易兴和遗精等肾阴虚所特有的表现。

未经允许不得转载:315健康网 » 为什么中医将肾脏有主水、藏精功能概括为肾阴

为什么前列腺炎的病人可以进行耳穴按摩?

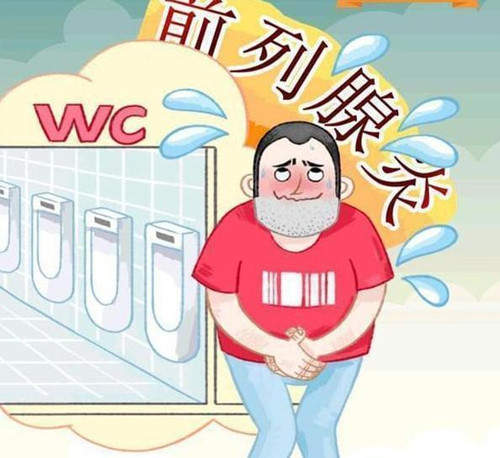

为什么前列腺炎的病人可以进行耳穴按摩? 哪些人适合做人工授精

哪些人适合做人工授精 男子晚婚真的容易生畸形儿吗

男子晚婚真的容易生畸形儿吗 禁欲能提高精液质量吗

禁欲能提高精液质量吗 睾丸外伤是否影响生育

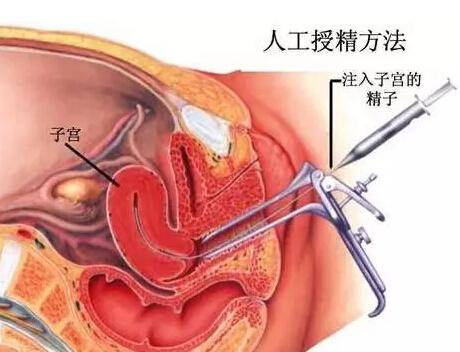

睾丸外伤是否影响生育 怎样收集精液

怎样收集精液 乌龟有壮阳的功效吗?

乌龟有壮阳的功效吗?